美国公务员的良心,曾经被出版社列为通缉人物的美联储主席

——“令人遗憾的是,美国所谓的精英学校没有培养出更多像沃克的人。而且,美国的政治体系把像保罗沃克这样的人视为例外,而不是规则,这太糟糕了。”

1927年,保罗沃克出生于美国新泽西州一个德国移民家庭。他的父亲是提内克市的第一位市政经理,在其任职的20年期间,为新兴城镇的经济稳定性和地方政府的效力改善作出贡献。保罗沃克虽然生性腼腆,由于家庭影响,在年少时就善于律己,并热衷投身于公共服务。在普林斯顿大学获得最高荣誉毕业后,他先后在哈佛大学和伦敦政治经济学院继续学业,之后于1952年加入纽约联邦储备银行,担任初级经济学家。

在纽约联储期间,沃克在政策分析方面逐渐崭露头角,这使他能够应对国际货币体系内,因为固定汇率而日益增长的压力。1970年代,随着美元的外流不断增加,有人提出结束美元和黄金的联系,并朝着灵活的汇率迈进,沃克就是这个想法的支持者。

作为联储货币事务局副局长,他参加了1971年8月在戴维营的最高机密会议。在会议上总统尼克松批准了美元贬值,有效地结束了战后的货币安排。但是这一戏剧性的举动以及几个月后史密森协定货币的重新调整,并没有消除动荡。世界市场随后进入了一个更大的动荡时期,这激发了沃克的观点,即有效的货币政策必须是强制和及时的,不应该仅仅是对市场事件的回应。1979年,卡特总统的经济政策陷入混乱。在石油价格连续震荡之后,美元再次走软,通货膨胀率飙升。

通货膨胀在5%的时候就能够对工薪阶层构成消极影响,因为购买的商品价格上涨速度快于工资上涨速度,并且雇佣员工的企业无法计划应对。通胀率高于这一水平将带来灾难性的后果。对价格上涨的预期会使得价格更加走高,以至于整个1970年代美国民众在加油站排队等候,而实际工资却急剧下降。

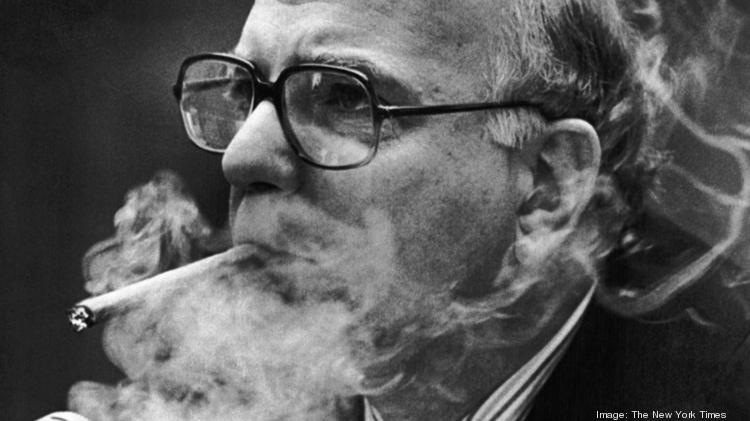

1979年总统卡特任命时任纽约联邦储备银行主席的保罗沃克为美联储主席。这个总是穿着一身皱皱巴巴西服,抽着廉价雪茄的大个子(保罗沃克身高2米)拿着比之前收入降低的薪水,坐着经济舱到华盛顿履新。就职后仅18个月,沃克不畏压力,将利率提高至前所未有的20%,这在美国经济陷入衰退之际引发了大规模的抗议活动。

1982年初,美国一家名叫“田纳西专业建设者” (the tennessee professional builder)的出版物还发布了一张保罗沃克的“通缉”海报,指责他和美联储“有预谋地,冷血地谋杀了数百万计的小企业”。一些农民甚至用拖拉机封住了美联储的总部。经济衰退加上失业率创造了战后的高纪录,就连正在寻求连任的总统里根内阁都在敦促保罗沃克改变做法。但最终,里根对沃克的信任得到了回报。

由于沃克的的高利率,美国经济在1980年和82年陷入两次衰退。但是沃克抑制了通货膨胀,通胀率从1980年的接近15%下降到1983年的3%。里根在1984年的大选中以压倒性优势获胜。尽管沃克的举措,事后也有批评之声,但这个美国货币政策历史上的决定性时刻之一,和这个决策的制定和推动者保罗沃克,被认为是给美国20世纪80年代和90年代的长期经济扩张奠定了基础。

无论是在财政部门,私人机构,学术界或者联邦银行工作,保罗沃克以解决问题,实用主义和不政治化而闻名。他也因为不向最新的学术风尚或者政治上的权益之计买单而声名远播,他的处事方式总是以历史和证据为指导。从美联储主席职位卸任后,保罗沃克积极地投入到一些社会重大信誉事件中,如安然事件、国际机构的贪污腐败案等。他捐出自己全部的存款,成立了“沃克尔联盟(Volckeralliance)”,促进年轻人对于公共服务的兴趣。这些终身的贡献让人们认为他是一位真正的政治家(a true statesman)。

2019年12月9日,保罗沃克去世,有人文章里缅怀道:“令人遗憾的是,美国所谓的精英学校没有培养出更多向沃克的人。而且,美国的政治体系把像保罗沃克这样的人视为例外,而不是规则,这太糟糕了。”

沃克在2018年出版了他的唯一一本完整的自传Keeping At It : The Quest for Sound Money and Good Government《坚持下去:寻求健全货币和好的政府》。他的学生,清华大学国家金融研究院院长、国际基金组织前副总裁朱民这样回忆这本书的产生过程:“他一定要自己写,而且是老式的手写,先一个字一个字地写在纸上,再修改,经常涂得满满的,一坐就是四五个小时”。

在武侠小说中,那种气度雍容,和光同尘,宠辱不惊,行事人所难测的智者为我们芸芸众生所仰慕。在我看来,保罗沃克就是现代社会里这样的人物。他不仅是幽默亲切的大学教授,顶级的经济分析师,不屈从于外界的决策者,现实调查者,他还把自己的兴趣发展到常人难以企及的水平—热爱飞钓并担任大西洋鲑鱼联盟主任。

如果你想要读一读保罗沃克的故事,可以关注晓言嘉趣公众号进行英文电子书下载。尊重版权,请尽量购买作者正版图书。

What do you think?

Show comments / Leave a comment