分梨

好些年前,在别人家里做客。一个年长的朋友,削了个梨,顺手递给我。

“啊,太大了,分一半就行”,我说。

“梨不要分”,朋友轻轻摆摆手。

“为什么呢?” 我不解。

“不要分梨(离)哪。” 朋友笑笑。

彼时,我也不过一笑置之。

如今斯人已逝,我每每看到梨,就想到朋友说的话。

分离,有可能只是一次短暂的告别,但短暂的告别并非没有重量。

前阵子,我和先生出门玩几天。因为有老人帮忙照看,所以我们出门的心情是轻松的。

正是因为平日里工作和养育孩子的辛苦,显得这样的假期难得又可贵。

可是,有这样的「轻松感」加持,出门在外,我心里却时不时有种难以言喻的“怪怪的”感觉。我知道,这种「怪怪的」不是别的,是对留守在家里的孩子的想念和牵挂,是对长辈辛劳付出的感恩与愧疚,也是对那个亮着温暖灯光、两个娃娃爬来爬去的小窝的深深惦念。

我知道,那个曾经「少年不识愁滋味」的我,那个背上背包,买张机票,全世界说走就走的我,已然变了。

分离,当然也可能更悲壮,更直击心灵。它可能是与别人、与外界的告别,也可能是与自己执念的断舍。

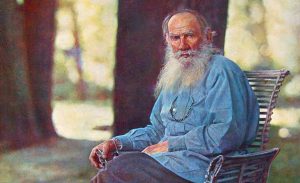

在托尔斯泰的短篇小说《主人和仆人》里,讲了一个这样的故事:

一个寒冷的冬夜,主人Vasili为了赶在竞争对手之前完成一桩交易,决定立即赶往另一个村庄。

天气晴好、路况良好的情况下,这段路程只用三小时。Nikita作为仆人,准备好马车,随主人Vasili一起上路。

Vasili是个精明又贪婪的商人,一心追逐利益,总是变着法子压榨身边的仆人。Nikita作为其中一个可怜老实人,虽然心知肚明Vasili的算计,却因生活的无奈——酗酒成瘾、婚姻破裂——只能笨拙地得过且过。

两人的马车在黑夜里行进。风雪来了,越下越大。

幸好遇到了一户人家,好吃好喝招待。吃完喝完,主人留客,“这么大的风雪,不如先住下吧“。

然而,急于达成交易的Vasili哪里肯等。他无视劝阻,坚持出发,殊不知,他拒绝的是生的机会。

我在想:托尔斯泰在写这一对风雪里的主仆的时候,他肯定是考虑过人物的不同结局的:

一,主人死,仆人也死;

二,主人活,仆人也活;

三,主人死,仆人活;

四,主人活,仆人死。

为什么托尔斯泰选择的是第三个:主人Vasili被冻死,而疲惫不堪的Nikita却在风雪中存活了下来。

看过这篇小说的朋友会说,即便在路途中,主人Vasili自私地一个人占据马车,自私地丢下仆人NIkita。但他最终醒悟,良心发现,用自己的身体给Nikita保暖,保护了Nikita。

我想过,主人Vasili是一定要死的。托尔斯泰的目的是要让Vasili的死有意义。如果Vasili活下去,那么整个故事就失去了它的悲剧深度与警示意义。Nikita的死是他与他过去的心境,过去的自私算计的一种告别。Vasili的死带来Nikita的活,Vasili的死带来的是Vasili自己死前灵魂的解放。

说到分离,我想在我这小小的一方文字天地里,向琼瑶女士致敬。

人的一生很短。能够在短暂的一生中,写出那么多经典的文字,影响甚至改变其他人的生活,这是一种伟大,一种天才,更是一种刻苦和热爱,还有对世界最大的善意。

如果说“飞雪连天射白鹿,笑书神侠倚碧鸳”是金庸先生的豪情与浪漫,那「为爱而生,为爱而写」则是琼瑶女士人生的真实写照。

骂也好,赞也罢,我相信琼瑶阿姨已经「翩然」地飞到她理想的世界了!

What do you think?

Show comments / Leave a comment