你要做挑剔型父母,还是养育型父母?

带我家小朋友去上户外训练班,有一个妈妈引起了我的注意。这个妈妈长得很斯文,瘦瘦高高,戴个眼镜,人也年轻。本来平日里家长们都是各自坐在场外,大家做自己的事情,互相关注很少,但是这个妈妈总是会吸引一些眼球。

原因是因为她对她的小孩子,一个看起来三四岁的男孩,实在是太凶了。基本上每次到了场地,她都要对着小男孩大吼一阵,还伴随着肢体上的推搡,暴躁的拉扯,不管周围的人如何面面相觑。小男孩通常不说话,也不哭,面对自己疾声厉色的妈妈,就那样呆呆地站着。是犯了什么了不起的错误了吗?我有点好奇,又同情这个小孩。有次挨得近,我听到这个妈妈的吼叫声中,大概是说,“你有没有听到我说的,你为什么不回答我,你看看你这个样子”,翻来覆去,如此等等。在我眼前的,仿佛是一阵恐怖的狂风暴雨,要不停地击打那柔软的小花。小花怎有招架之力?

风雨过后,小男孩在训练场上仍然是比较沉默,听话,按部就班地完成动作。他的妈妈在场外埋头看着手机。我想,这位妈妈可能是位全职妈妈,平时一个人照顾孩子免不了有很多辛苦和心情不佳的时候。有一段时间我陪我们家小朋友比较多,偶尔遇上小朋友不听话的时候自己也着急上火,在公共场合也有忍不住大声训斥的时候。但事后我会检讨,大人想要小朋友做的并不是小朋友自己想做的,大人想要小朋友做的常常是因为大人放不下自己的面子,或者认为自己一定是对的。

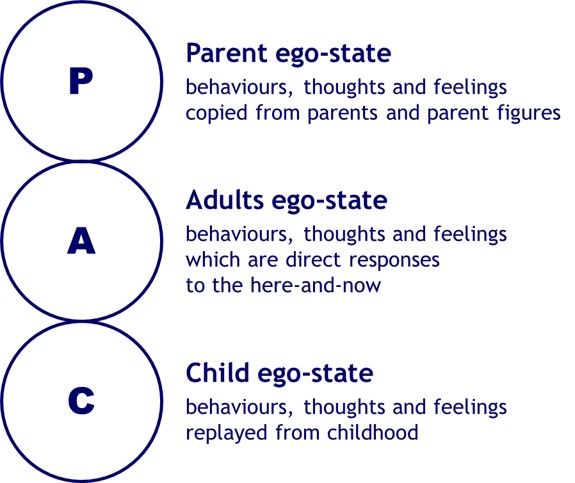

我们在与孩子相处的时候,细细想来,总是会有不同的状态。面对小朋友,有时候可能感觉自己像是充盈着爱的天使,无私的守护,关爱,给予;有时候内心里又有狂躁的恶魔,要去驯服,压制,直到对方的行为完全达到自己的要求才肯罢休。这种变化的心理和情绪状态,在前几天提到的《蛤蟆先生要看心理医生》的书里,有一个专业的名词,叫Ego State,中文翻译为“自我状态”。根据心理学先驱Eric Berne以及他创立的Transactional Analysis (TA) – 交流分析理论,每个人都有三个“自我状态”,即父母,成人,儿童。父母自我状态,Parent Ego State,是一个人从父母(或者其他具有父母般影响力的人)学习到然后整合进自己人格的部分。当一个人在父母自我状态时,不仅外显行为会表现的像自己的父母,而且内在的想法和感觉也是一样。换句话说,我们是在不自觉地模仿父母的语言,思想和行为,在与别人进行交往和交流。

父母自我状态又分为两种,一种是nurturing parent,养育型父母;一种是criticizing parent,批判型父母。养育型父母亲切,友善,和蔼,乐于助人富有爱心;批判型父母固执己见,对人苛刻,倾向于攻击排挤他人。

养育型父母自我状态下,人会常说:

- 跟我聊聊,你现在感觉怎么样?

- 这是你想说的意思,对吗?

- 我可以怎样帮助你呢?

- 你认为这个情况为什么会发生呢?

批判型父母自我状态下人会常说:

- 我跟你说了多少遍了,那样是错的!

- 你要照着我说的做!

- 你为什么不这样呢?

- 你怎么这么笨呢?

根据交流分析理论,儿童自我也分为两种状态:自然型儿童(Natural Child)和适应型儿童(Adapted Child)。自然型儿童对应养育型父母,他们能够自由自在地表达自己的任何情绪感受而没有什么顾虑,而适应型儿童对应批判型父母,他们为了满足父母的要求,不得不掩饰那些不符合标准的情感欲望,因而更加怯懦、束缚和压抑。纽约州立大学宾汉姆顿分校心理学系的一项新的研究表明,高度批判型的父母可能会对孩子产生重大影响,增加他们患抑郁症和焦虑症的风险,并影响未来的人际关系。儿童心理健康在现实中确实也正面临着危机。北医儿童发展中心发布数据显示,中国每年有约10万青少年死于自杀,平均每分钟就有2人自杀死亡,有8人自杀未遂。中国17岁以下儿童青少年中,约3000万人受到焦虑、抑郁、厌学、网瘾、自杀等各种情绪障碍和行为问题困扰。这些数字背后,父母对孩子的影响,亲子关系的好坏,都在深刻地影响着儿童的成长和发展。

我看到的那位妈妈,更多表现出的是批判型父母的自我状态,这种状态可能是从她自己父母对她的影响而来,跟她自身的成长环境有关,又在她对孩子的养育过程中,不知不觉显现出来。身为父母,我们都应该学习去切换我们的自我状态,用机智和理性去面对自己的内心世界和外部世界,用成人自我状态去进行平和的沟通与交流。这样的话,每个人也许都能过得更轻松。

What do you think?

Show comments / Leave a comment